Deine Meinung

- 302

- 298

- 267

- 283

- 287

- 254

Abgeordnete sind die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes. Sie arbeiten in einem Parlament. Das kann der Bundestag sein, aber auch der Landtag oder ein Gemeinderat.

In Deutschland sind etwa 60 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Wählen dürfen alle Bürgerinnen und Bürger, die

Bei der Regierungsbildung sind verschiedene Koalitionen möglich, zum Beispiel eine Koalition aus den Parteien SPD (rot), FDP (gelb) und den Grünen (grün) - die sogenannte Ampelkoalition (genau wie die Farben einer Verkehrsampel).

Wer am Wahltag keine Zeit hat oder aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung nicht ins Wahllokal gehen kann, kann vorab Briefwahl beantragen. Wählerinnen und Wähler, die per Briefwahl abstimmen, bekommen ihre Stimmzettel mit der Post nach Hause geschickt. Der ausgefüllte Stimmzettel muss dann in einem verschlossenen Umschlag ins Wahlamt geschickt oder am Wahltag bis spätestens 18 Uhr ins Wahllokal gebracht werden. Später eingereichte Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt. Erst nach 18 Uhr, wenn die Wahllokale geschlossen haben, werden die Wahlbriefe geöffnet und ausgezählt.

Wählerinnen und Wähler können bei der Bundestagswahl nicht entscheiden, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Das machen die gewählten Abgeordneten im Bundestag. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident schlägt den Abgeordneten eine Person vor, von der sie oder er denkt, dass sie gute Chancen hat - meist die Kanzlerkandidatin oder den Kanzlerkandidaten einer Partei. In einer geheimen Wahl stimmen die Abgeordneten dann darüber ab, ob sie den Vorschlag annehmen. Wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten dafür stimmt, ist die Kandidatin oder der Kandidat gewählt. Sie oder er wird dann die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler für die nächsten vier Jahre, also bis zur nächsten Bundestagswahl.

Der Bundeswahlleiter wird vom Bundesinnenministerium ernannt und organisiert die Wahl und führt sie durch. Dabei helfen ganz viele Menschen. Nach der Wahl überprüft er oder sie, ob die Wahl nach den geltenden Vorschriften durchgeführt wurde und gibt die Ergebnisse bekannt.

Solange die Abgeordneten die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes sind, können sie für eine bestimmte Zeit ihren normalen Beruf nicht ausüben. Deshalb erhalten sie für ihre Arbeit in den Parlamenten eine finanzielle Entschädigung, sogenannte "Diäten".

Die Politikerin oder der Politiker, die oder der in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, vertritt die Menschen aus dieser Region im Bundestag. Das nennt man Direktmandat. Über solche Direktmandate wird die Hälfte der Sitze im Bundestag vergeben.

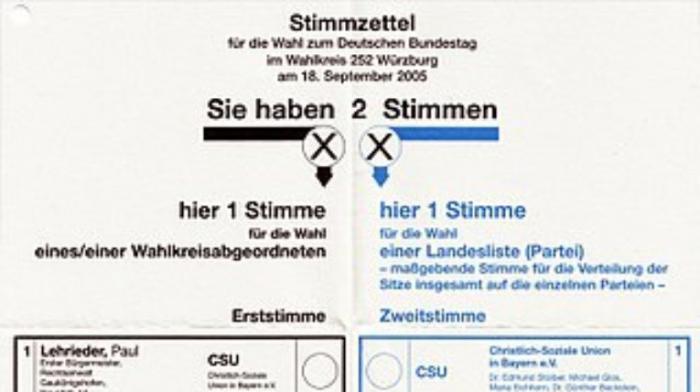

Mit der Erststimme wählt jeder Wahlberechtigte eine Person, deren Name in der linken Spalte des Stimmzettels aufgelistet ist. Das ist die sogenannte Direktkandidatin oder Direktkandidat. Sie oder er bewirbt sich im Wahlkreis der Wählerinnen und Wähler direkt um einen Sitz im Bundestag.

Bei Kommunalwahlen und Landtagswahlen gilt wie bei der Wahl zum Bundestag die Fünf-Prozent-Hürde. Diese besagt, dass eine Partei mindestens 5 Prozent der Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler benötigt, um in das jeweilige Parlament einzuziehen. Wenn sie das nicht schafft, kann diese Partei keine Abgeordneten im Parlament stellen. Die Regel ist notwendig, damit die Regierungsarbeit nicht durch zu viele Parteien erschwert wird. Es würde sonst bei Entscheidungen zu viele verschiedene Meinungen geben und deshalb zu keiner Einigung kommen.

Ausnahme: Gewählte Politikerinnen und Politiker mit Direktmandat.

Die Gewaltenteilung ist das Merkmal einer jeden Demokratie. Gemeint ist damit die Teilung der Staatsgewalt. Mit "Staatsgewalt" bezeichnet man die Möglichkeiten, die ein Staat hat, um dafür zu sorgen, dass die Gesetze auch eingehalten werden. In Deutschland ist die Staatsgewalt in drei Bereiche unterteilt:

Diese Drei kontrollieren sich gegenseitig, um Machtmissbrauch zu verhindern. Denn auch der Staat muss sich an die Gesetze halten.

Bei der Regierungsbildung sind verschiedene Koalitionen möglich, zum Beispiel eine sogenannte "Große Koalition" zwischen SPD und CDU/CSU.

Bei der Regierungsbildung sind verschiedene Koalitionen möglich, zum Beispiel eine Koalition aus CDU/CSU (schwarz), Grüne (grün) und FDP (gelb) - das nennt man auch Jamaika-Koalition. Denn die Farben dieser Koalition sind genau wie die der Fahne von Jamaika: schwarz, grün und gelb. Jeder größeren Partei in Deutschland ist nämlich eine Farbe zugeschrieben.

Dieser Begriff kommt aus der Umgangssprache. Man versteht darunter die Mehrheit aller Abgeordneten des Bundestages. Diese ist zum Beispiel für die Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin notwendig. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler wird auf Vorschlag der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt wird. "Ohne Aussprache" bedeutet, es gibt keine Diskussion über den Vorschlag. Die Kandidatin oder der Kandidat muss von mehr als der Hälfte aller Bundestagsmitglieder gewählt werden. Das wird absolute Mehrheit oder eben Kanzlermehrheit genannt. Deshalb legen bei so wichtigen Abstimmungen wie der Wahl zur Bundeskanzlerin oder zum Bundeskanzler vor allem die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit aller ihrer Abgeordneten.

Mehrere Parteien arbeiten zusammen und bilden die Bundesregierung. Um herauszufinden, wer mit wem am besten eine Koalition bilden kann, müssen die Parteien miteinander sprechen. Das nennt man Koalitionsverhandlungen. Damit fangen die Parteien direkt nach der Wahl an. Das ist oft schwierig, denn in vielen Fragen haben die einzelnen Parteien ganz unterschiedliche Ideen, Vorstellungen und Ziele.

Wenn Parteien eine gemeinsame Koalition bilden wollen, um gemeinsam zu regieren, schließen sie dazu einen Koalitionsvertrag, der die gemeinsamen Ziele für ihre Regierungszeit festhält. Darin steht, welche Ziele sie in den nächsten vier Jahren durchsetzen möchten, wo sie den Koalitionspartnern entgegenkommen können und welche Ziele sie auf später verschieben können.

Wenn die Regierungsparteien zusammen auf weniger als die Hälfte der Sitze im Bundestag kommen, spricht man von einer Minderheitsregierung. Sie hat dann nicht von vornherein die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich. Sie muss für ihre Vorhaben immer wieder um eine Mehrheit kämpfen. Das ist sehr mühsam. In Deutschland gab es noch nie eine Bundesregierung, die keine eigene Mehrheit hatte.

Als Opposition bezeichnet man in der Politik die Parteien, die zwar im Bundestag vertreten sind, aber nicht zur Regierung gehören.

Das passive Wahlrecht ist das Recht eines Menschen, sich bei einer Wahl als Kandidatin oder als Kandidat aufstellen zu lassen und gewählt zu werden. Wer das passive Wahlrecht besitzt, wird als wählbar bezeichnet.

Hat eine Partei mehr als die Hälfte aller Stimmen erhalten, hat sie die sogenannte “absolute Mehrheit” und kann alleine regieren. Dann sind auch mehr als die Hälfte aller Abgeordneten im Bundestag von dieser Partei. Das ist meistens aber nicht der Fall. Deshalb vereinbaren mehrere Parteien, gemeinsam zu regieren, um die Mehrheit im Bundestag zu erhalten. Sie bilden eine sogenannte Koalition, also ein Bündnis. Sie überlegen miteinander, was sie in ihrer Regierungszeit durchsetzen wollen und schließen darüber einen Vertrag. Das ist der Koalitionsvertrag.

In den Sondierungsgesprächen finden zwei oder mehr Parteien heraus, ob es überhaupt Sinn macht, Koalitionsverhandlungen zu führen. „Sondieren“ bedeutet, dass man etwas vorsichtig erkundet. Wenn die politischen Ideen und Ziele der beteiligten Parteien so groß sind und ein Kompromiss nicht möglich ist, kann es sein, dass Sondierungsgespräche oder Koalitionsverhandlungen erfolglos bleiben und scheitern.

Damit sich die Wahl gut organisieren lässt, ist Deutschland derzeit in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Dabei wird darauf geachtet, dass in jedem Wahlkreis ungefähr gleich viele Menschen wohnen. Die Menschen innerhalb eines Wahlkreises wählen einen oder mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in diesem Wahlkreis zur Wahl stellen. Die Wählenden geben ihre Stimmen in einem Wahllokal (zum Beispiel ein Raum in einer Schule) ihres Wahlkreises ab.

Im Wahllokal bekommen die Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel. Darauf dürfen sie zwei Kreuze machen. Mit der ersten Stimme (auf der linken Seite des Stimmzettels) wird eine Politikerin oder ein Politiker gewählt. Die zweite Stimme (auf der rechten Seite des Stimmzettels) ist für eine Partei.

Die Bundestagswahl ist eine geheime Wahl. Das bedeutet, auf den Stimmzetteln werden nur die Kreuze gemacht, die Wählerinnen und Wähler schreiben nicht ihren Namen darauf. Sie falten ihre Stimmzettel so zusammen, dass man nicht sieht, wie sie abgestimmt haben und werfen ihre Stimmzettel in die bereitgestellten Wahlurnen.

Personen, die wegen einer politischen Straftat von einem Gericht rechtskräftig verurteilt wurden, können vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden.

Es handelt sich dabei um einen verschließbaren Behälter mit einem Schlitz zum Einwerfen von Stimmzetteln bei einer geheimen Wahl oder Abstimmung.

Mit der Zweitstimme in der rechten Spalte des Stimmzettels wählt man keine bestimmte Person, sondern eine Partei. Jede Partei macht vor der Wahl eine Liste, auf der steht, welche Politikerinnen und Politiker für die jeweilige Partei im Bundestag arbeiten möchten. Nach der Wahl werden die Stimmen aus allen Wahlkreisen zusammengezählt. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, umso mehr Politikerinnen und Politiker von der Liste dieser Partei dürfen in den Bundestag.

Es ist total kompliziert aber ich bin froh das es hier erklärt wird!